Am 26.11.2024 fand die KAHR-Synthesekonferenz in Rheinforum in Wesseling statt. 200 Teilnehmende aus fast 100 verschiedenen Institutionen aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Privatwirtschaft kamen zusammen, um sich über Projektergebnisse zu informieren und die Herausforderungen der nächsten Jahre in der klimaresilienten Hochwasservorsorge zu diskutieren.

Die Synthesekonferenz fand unter dem Motto „Neueste Erkenntnisse für eine klima- und hochwasserresiliente Entwicklung im Kontext von Extremereignissen“ statt. Nach drei Jahren wissenschaftlicher Begleitung des (Wieder-)Aufbaus nach dem Hochwasser von Mitte Juli 2021 ist der positive Einfluss des Verbundprojekts KAHR in den Flutbetroffenen Regionen sichtbar. Allerdings kristallisieren sich immer wieder neue Fragestellungen und Herausforderungen heraus sowie ein weiterer Bedarf an Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis.

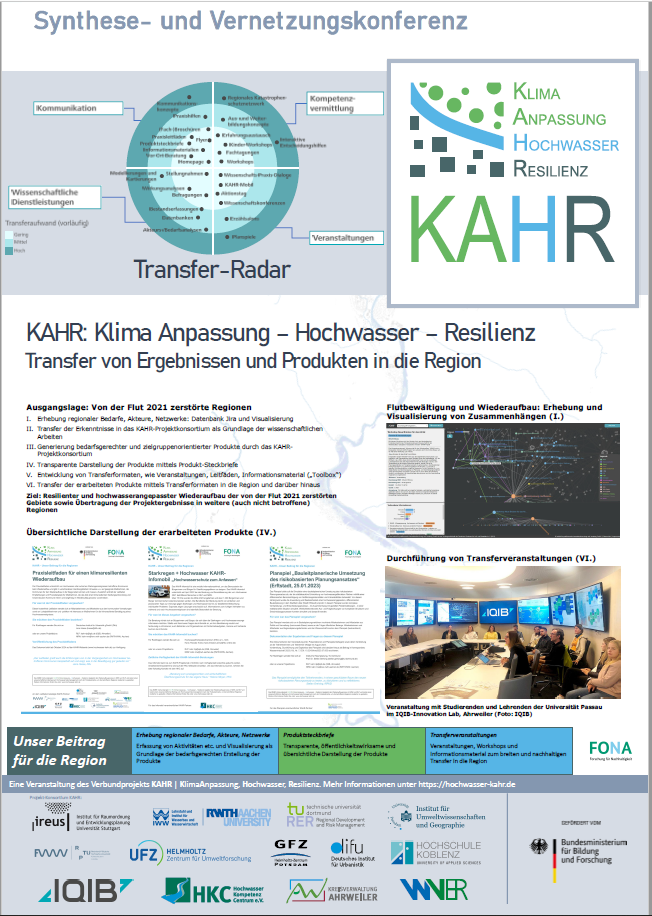

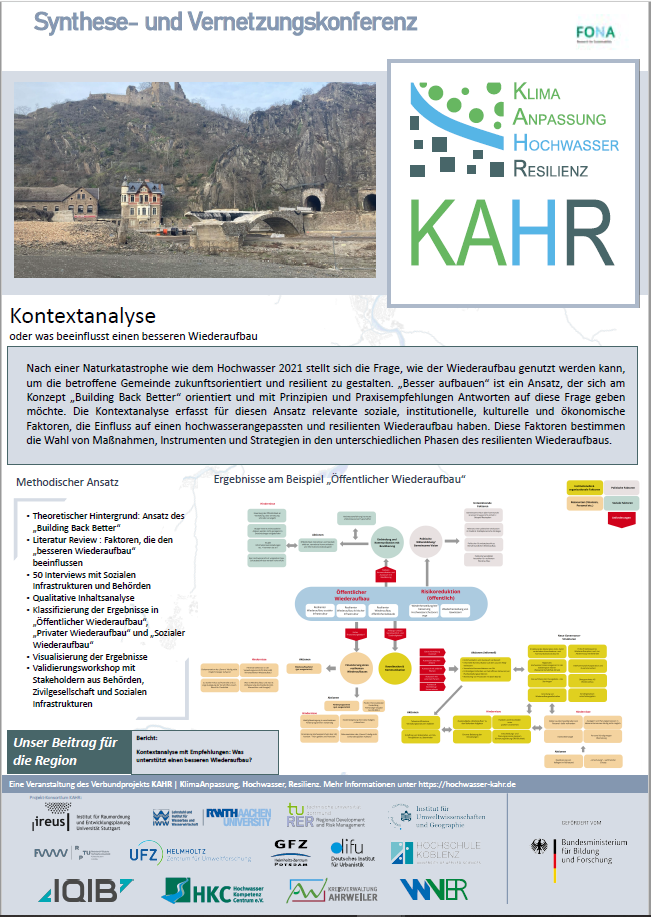

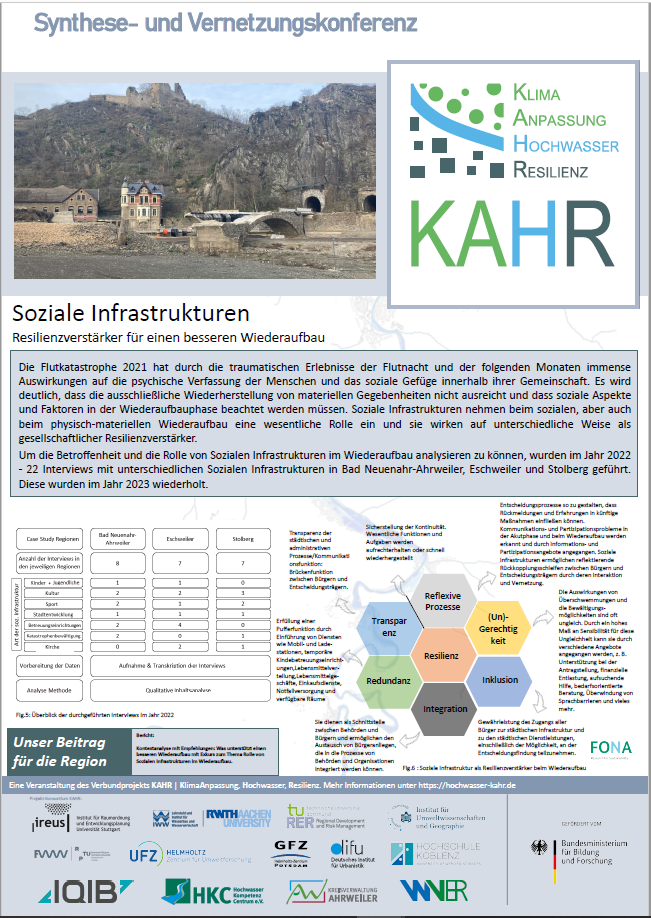

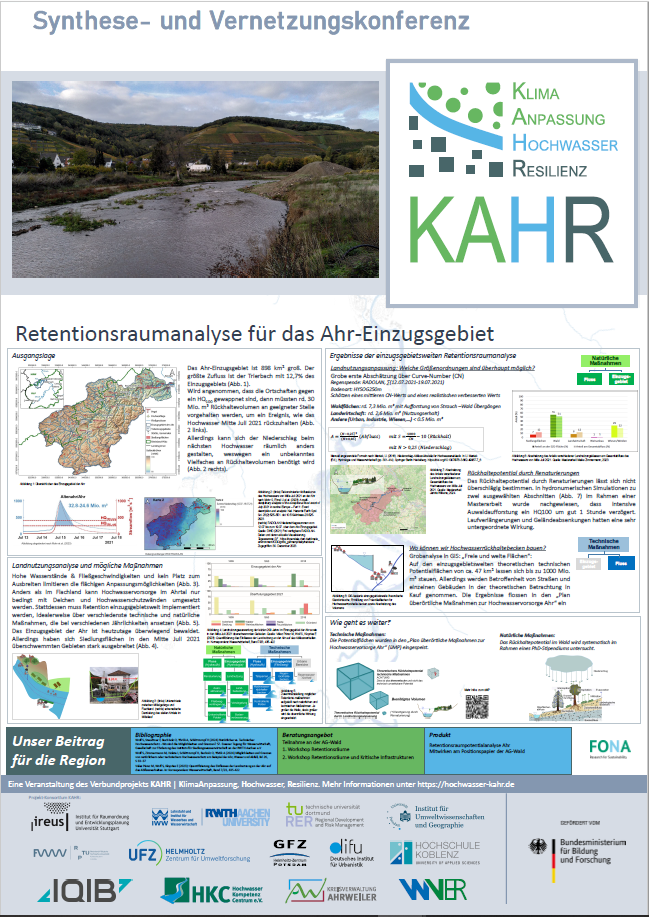

Teilnehmende der Synthesekonferenz konnten sich im Rahmen von Impulsvorträgen (s.u.), über Poster (s.u.) und Steckbriefe zu den im Verbundprojekt KAHR erarbeiteten Produkten informieren.

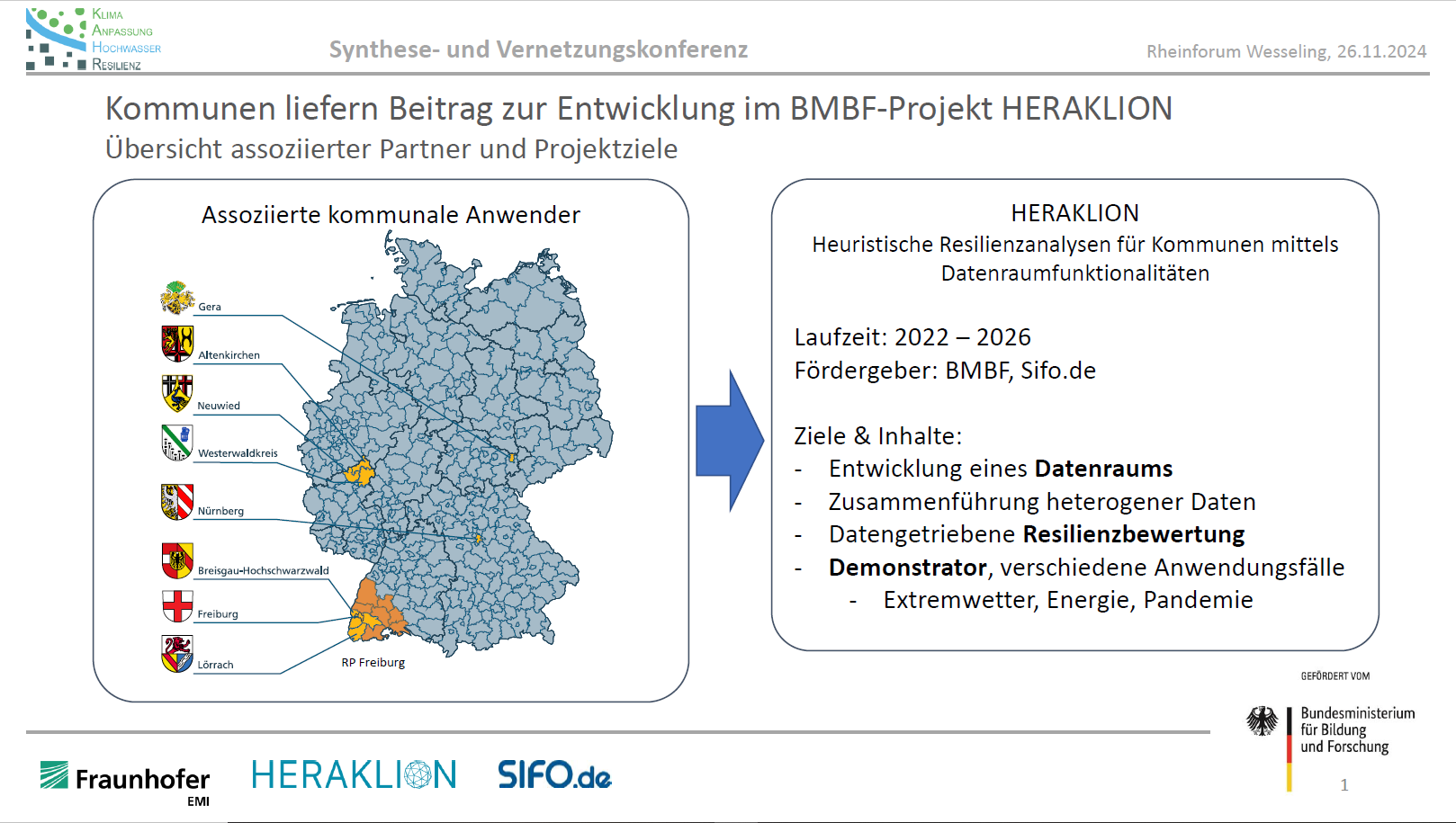

Über die Vernetzung mit weiteren vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekten im Rahmen der Synthesekonferenz (KARE, FloodAdaptVN, HERAKLION und KlimaKonform) konnte das KAHR-Projekt viele wichtige Hinweise zum Ergebnistransfer aufnehmen.

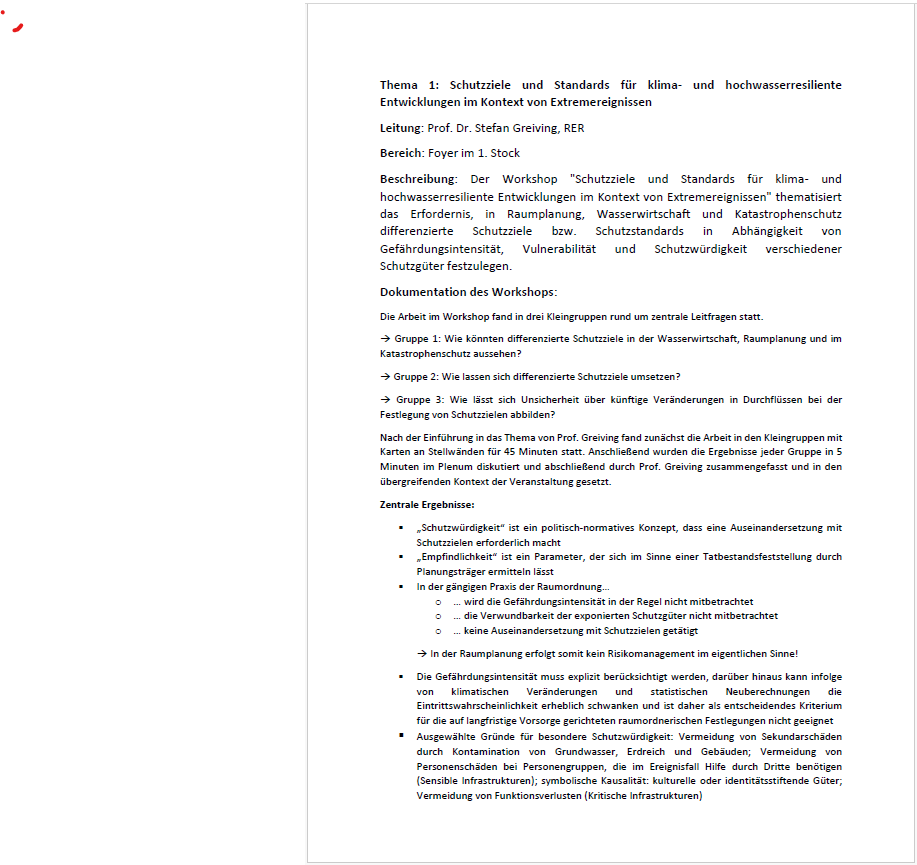

Weiter gab es fünf spannende Workshops. Im Workshop Schutzziele und Standards für klima- und hochwasserresiliente Entwicklungen im Kontext von Extremereignissen wurde herausgestellt, dass „Schutzwürdigkeit“ ein politisch-normatives Konzept ist, welches eine Auseinandersetzung mit Schutzzielen erfordert, während „Empfindlichkeit“ als Parameter von Planungsträgern ermittelt werden kann. In der gängigen Praxis der Raumordnung wird jedoch die Gefährdungsintensität sowie die Verwundbarkeit der Schutzgüter oft nicht berücksichtigt, was bedeutet, dass kein effektives Risikomanagement stattfindet und langfristige Vorsorge durch klimatische Veränderungen und statistische Schwankungen gefährdet ist. Der Workshop Verbindungen zwischen Bevölkerungsschutz, Wasserwirtschaft und räumlicher Planung thematisierte die Optimierung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen verschiedenen Organisationen des Bevölkerungsschutzes, insbesondere im operativen Hochwasserschutz, und betonte die Notwendigkeit eines umfassenden Weiterbildungsprogramms für die Einsatzkräfte .Die Ergebnisse des Workshops Building Back Better in Wiederaufbau und Prävention zeigten die Notwendigkeit eines integrativen Ansatzes für den Wiederaufbau in Deutschland, der private, soziale und öffentliche Komponenten berücksichtigt, um Solidarität zu fördern, Beratungsbedarf zu decken und innovative Bauweisen zu unterstützen, während gleichzeitig die Rolle von Versicherungen und die Bedeutung sozialer Infrastrukturen hervorgehoben wurden. Zudem wurde betont, dass eine klare Kommunikation sowie eine stärkere Bürgerbeteiligung essenziell sind, um die Herausforderungen des Wiederaufbaus effektiv anzugehen und langfristige Resilienz zu gewährleisten. Im Workshop Erfolgsfaktoren für den Transfer in die Praxis ergab sich einen Konsens über die entscheidenden Erfolgsfaktoren für den Transfer wissenschaftlicher Produkte in die nachhaltige Praxis, darunter die Passgenauigkeit der Lösungen, ihre Einfachheit und Barrierefreiheit, eine klare Kommunikation ihrer Bedeutung sowie die Eindeutigkeit des Produkts im Hinblick auf den identifizierten Bedarf. Zudem wurde betont, dass die Förderung der Selbstwirksamkeit der Zielgruppe entscheidend ist, um deren Handlungsmöglichkeiten zu stärken und einen nachhaltigen Transfer sicherzustellen. Der Workshop Abschätzung von Risiken bei Extremszenarien im Bereich Hochwasser/Starkregen im Kontext des Klimawandels thematisierte, wie Extremereignisse wie Starkregen und Hochwasser im Kontext des Klimawandels verständlich kommuniziert werden können, indem sie vereinfacht und visuell ansprechend dargestellt sowie durch interaktive Formate und Bürgerbeteiligung vermittelt werden. Zudem wurde betont, dass Unsicherheiten in den Projektionen klar kommuniziert werden müssen, um die Bevölkerung auf mögliche Risiken vorzubereiten und die Motivation zur Auseinandersetzung mit diesen Themen zu fördern, während gleichzeitig neue Methoden zur Entwicklung von Extremszenarien und zur quantitativen Darstellung der Vorteile von Risikomanagement erarbeitet werden sollten.

Immer wieder wurden die 10 Empfehlungen aus dem KAHR-Projekt thematisiert, auch in der Podiumsdiskussion zwischen Staatssekretär Dr. Erwin Manz vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz, Anja Toenneßen, Kreisverwaltung Ahrweiler, Matthias Börger, Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehrs des Landes Nordrhein-Westfalen sowie den KAHR-Projektsprechern Prof. Jörn Birkmann, Universität Stuttgart und Prof. Holger Schüttrumpf, RWTH Aachen University.

Schlussfolgerungen aus der Begleitforschung zum Wiederaufbau zeigen, dass die Stärkung der Resilienz, der Hochwasservorsorge und der Klimaanpassung gelingen kann, wenn neben der Schadensbeseitigung auch Mittel für weitere Anpassungsmaßnahmen bereitgestellt und vorhandene Möglichkeiten adäquat kommuniziert werden.

Programm und Kurzvorstellungen

Kurzvorstellung weiterer Projekte